- Bonjour Myriam, et merci d’avoir accepté de répondre à mes questions. Pouvez-vous revenir rapidement sur votre parcours et sur les raisons pour lesquelles vous vous êtes intéressée à l’écologie, au féminisme et à la philosophie ?

- Je suis actuellement en doctorat en philosophie et en études féministes à l’UPJV à Amiens ainsi qu’à l’Université d’Ottawa où j’enseigne l’éthique (environnementale et animale) et la théorie féministe ; j’ai récemment publié un livre,Des Paillettes sur le compost, qui est une sorte de mise en acte d’un écoféminisme au point de vue situé. Je suis aussi militante, en tous cas c’est le milieu dans lequel je me sens la plus entière, disons.

L’histoire de mon parcours s’inscrit dans celle de ma famille issue de l’immigration nord-africaine, elle est évidemment liée à mon enfance en quartier populaire de la banlieue lyonnaise,e ttoutes les violences ET résistances familiales, politiques et psychologiques que cela a impliqué. J’ai rencontré le militantisme sur mon chemin et j’essaie de vivre en équilibre entre les mondes fracturés qui forment mon quotidien, parce qu’ils communiquent peu (l’université, le militantisme, mon milieu familial et communautaire).

C’est une sorte de transition perpétuelle, je ne suis ni arrivée ni partie, de nulle part, j’ai toujours un pied partout, et m’arracher est constamment un drame. J’ai pu cartographier cette géographie fracturée (en termes identitaires, coloniaux, familiaux) par ce mot de transfuge : je n’appartiens plus vraiment à la catégorie sociale dans laquelle je ne suis née, mais je ne me suis pas non plus assimilée à celle que j’ai tant convoitée. Mon anticapitalisme est donc teinté de cette complexité ; c’est d’ailleurs le sujet du premier chapitre de mon livre.

Les raisons pour lesquelles je me suis intéressée à l’écologie sont floues, mais c’est certainement la lutte qui m’est venue en premier, et,je l’ai réalisé récemment, vraiment jeune. Évidemment, ça ne se formulait pas en termes politiques à l’époque dans ma tête, ni dans le milieu dans lequel j’évoluais. Il a fallu attendre l’université pour que je m’intéresse à l’éthique environnementale puis à l’éthique animale ; là, l’antispécisme a changé mon rapport au monde. Cela s’est accompagné d’un militantisme dans les sphères véganes et antispé, que j’ai quittées assez vite. Tout cela était très timide et hésitant : je n’étais certainement pas l’activiste super-mobilisée de l’époque de Nuit Debout.

A côté de ça, mon enfance a été marquée par la lente descente aux enfers des populations arabo-musulmanes dans le discours politique et médiatique français, entre les années 2000 et… il n’y a pas encore de date de fin. Cela semblait séparé, ou au mieux non-pertinent, dans la façon dont mon écologisme se formulait. J’ai grandi pauvre et la manière dont le militantisme se construisait dans ces espaces me semblait absolument inaccessible car très blanc, citadin, et bourgeois. J’avais l’impression que tout le monde avait été éduqué par des parents de gauche et qu’iels avaient toustes les bonnes références, les bonnes attitudes et le bon langage, absolument inexistants chez moi : en quelque sorte, une histoire commune où tout le monde se retrouvait. D’où les études supérieures comme façon de « rattraper le retard », j’imagine.

A l’université, l’écoféminisme est arrivé entre mes mains avec le Reclaim d’Emilie Hache, et c’est comme si on avait enfin mis le doigt sur quelque chose d’à la fois gigantesque et très précis. La lutte pour le vivant était enracinée dans l’histoire féministe, antiraciste, et surtout était formulée dans les corps. La philosophie a été la seule discipline qui m’a permis de théoriser tous ces liens : animalisation, racialisation et féminisation, sujets qui sont l’objet de ma thèse de doctorat aujourd’hui.

- Dans Des paillettes sur le compost, vous présentez le sexe et l’érotisme comme « une force écologique puissante qui li[e] nos corps, nos communautés et nos luttes ». Le sexe et l’érotisme sont-ils avant tout une affaire de plaisir selon vous ? Comment prennent-ils une dimension politique ?

- Qu’est-ce qui vous amène à préférer l’eros (le désir avec une connotation sexuelle) à d’autres formes d’affects politiques ou sociaux, comme l’amitié (philia), un amour de type familial (#QLF), le respect mutuel, la confiance ? Pourquoi l’eros serait-il plus bénéfique ou plus intéressant politiquement ?

- Dans une autre interview, vous dites : « les gens militent parce qu’iels se kiffent, ressentent des émotions, bref il y a de fortes dimensions affinitaires, corporelles et charnelles ». Beaucoup de gens militent aussi parce qu’ils sont angoissés, "éco-furieux" ou oisifs ; est-il nécessaire de se kiffer pour militer ensemble ? Est-ce que l’éropolitique ne comporte pas le risque de refermer un collectif sur des enjeux internes (les relations entre ses membres) au risque de perdre de vue l’objectif commun ? Je demande cela car les conflits inhérents aux relations amicales et amoureuses vont parfois jusqu’à faire imploser des groupes militants.

- Une éropolitique est-elle souhaitable dans les EHPAD ou les maternelles, voire dans l’Église catholique ?

- Dans son livre The Kurdish Women’s movement : history, theory, practice, la chercheuse et militante Dilar Dirik explique que « lorsqu’une personne s’engage de façon professionnelle dans le PKK [6], elle ne renonce pas seulement à la perspective d’une vie confortable, avec de l’argent, une maison et une carrière : elle renonce également aux relations sexuelles et romantiques. (...) Supprimer la possibilité d’utiliser le sexe et la sexualité comme armes et lieux de reproduction des relations de pouvoir crée de nouvelles bases pour les interactions sociales ». Que pensez-vous des pratiques d’abstinence sexuelle au sein de groupes politiques ?

- Dans une interview aux Inrocks [7], vous affirmez : « L’écologie, c’est uniquement "comment faire groupe pour survivre", c’est-à-dire "comment on réussit à s’allier face aux violences du quotidien, dans un monde rythmé par les crises sanitaire, économique, de migration, climatique". » Pouvez-vous revenir sur cette définition de l’écologie ? S’agit-il seulement de survivre aux crises ou aussi de les interrompre ?

- Une définition aussi large de l’écologie, ne risque-t-elle pas de lui faire perdre sa spécificité par rapport à d’autres combats ? Quels ponts peut-on faire entre votre définition et l’écologie dont on nous rebat les oreilles à longueur de journée, avec son climat, sa nature, sa biodiversité ?

Cette question est démesurément vaste, et c’est la raison pour laquelle j’y consacre d’ailleurs tout mon (second) livre. Pour l’instant la théorie queer et les études sur la sexualité ont à mon sens le mieux montré comment le plaisir, et les politiques du plaisir (qui le produit, selon quelles normes, à qui il est destiné) structurent profondément la société ; il n’y a que les versions les plus normatives de l’hétérosexualité monogame, éventuellement religieuse, qui peuvent encore affirmer que le sexe est privé (c’est le fameux argument de la « tolérance » à l’égard des communautés queer à la condition qu’elles ne se montrent pas trop -entendre : qu’elles ne montrent pas de plaisir.)

Dans la théorie et le militantisme féministes, la communauté s’est déchirée autour de la question du sexe dit « sans plaisir » dans les années 80 : cela concernait principalement le travail du sexe, en particulier la prostitution et la pornographie. Montrer, simuler, monnayer ou représenter un plaisir lié à la violence, au sexe sans amour, était (et demeure) visiblement une affaire problématique : le plaisir doit être gratuit, enthousiaste, éclairé et je ne sais quelle autre fiction de l’autonomie individuelle : en un mot,un espace préservé, harmonieux, vanille. Quand je parle de plaisir, j’aborde donc quelque chose qui est tout sauf futile ou léger. Une des erreurs des féministes pro-sexe a été, à mon sens, de défendre le droit des travailleureuses du sexe (TDS) avec un argumentaire libéral (autonomie économique comme enjeu féministe, « mon corps mon choix », liberté individuelle) dans le cadre de la lutte anti-prostitution et anti-porno depuis les Sex Wars des années 80 (qui sévit encore aujourd’hui, même en France [1]).

Cela a eu des impacts significatifs sur la définition du plaisir sexuel, uniquement vu sous le prisme du droit au plaisir, et nous en sommes arrivé.es à une définition dépolitisée, voire carrément bourgeoise du plaisir : il serait lié à soi, sa satisfaction, son contentement individuel ; dans une perspective critique des valeurs néolibérales où tout service est devenu marchand, et délocalisé, les hommes prêts à payer pour du plaisir sont répugnants, tandis que les femmes désespérées qui n’ont d’autre recours que d’offrir du sexe-sans-plaisir pour de l’argent sont misérables. Et dans tout ça, des féministes réinventent des manières de jouir qui s’affranchiraient des normes patriarcales, mais avec l’idée moralisante que celleux qui ne s’y conformeraient pas ne seraient pas vraiment émancipé.es. Voilà en quelques mots, le tableau. Je crois évidemment que la situation est plus complexe que ça, parce que nous partons d’une prémisse fausse : le plaisir n’a pas à être fondamentalement individuel.

Dans le milieu écolo et depuis les mouvements et théories de la décroissance, le plaisir suit cette même définition : il est superflu (les fameux besoins artificiels), lié à l’accumulation et à la jouissance excessive (et donc immorale) de biens matériels. Je pense que nous avons besoin derenouveler nos perspectives sur le plaisir, et en particulier sur le plaisir sexuel, pour sortir de cet individualisme asphyxiant. J’en parle déjà dans le premier chapitre des Paillettes,les mouvements écologistes ont trop chanté cette ode au dénuement en diabolisant le plaisir, comme s’il était devenu indissociable du capitalisme, alors qu’il est toujours bon de rappeler que l’accumulation de biens(et quels biens ? et quelles sont nos histoires qui nous lient à ces biens ?)promue par le capitalisme est bien différente du plaisir. Dans le même chapitre, je montre comment cette dépossession volontaire se fait également à la condition d’un privilège de classe. Dans notre histoire, l’écologie de l’abondance, le communisme de luxe, ont cherché à repenser ce rapport en montrant qu’une lutte écologiste pouvait (devait ?) se faire sur fond de recherche de plaisir(un plaisir matériel, charnel, et vivant, pas simplement le plaisir d’être vertueuxse).

Reconsidérer fondamentalement le plaisir comme une force collective et politique permettrait, selon moi, de montrer que l’intérêt à la vie (à une vie agréable, riche et abondante, à une vie de plaisir) est une revendication des plus puissantes, à l’intersection de rapports de genre, race, handicap, et d’espèce ; bref, une façon de réaffirmer l’importance des corps, en particulier quand ces derniers sont en marge, à la lisière du visible. Ce que ça signifie, c’est que le plaisir n’est pas neutre ni universel ; lorsqu’il est revendiqué par des minorités dont l’histoire est davantage liée à la violence, le plaisir acquiert une dimension puissante de reconnaissance de soi, de dignité, d’amour collectif, et de lutte : c’est tout l’objet du chapitre « Salopes de tous les pays, unissez-vous ! » de mon livre.

Dans le militantisme écologiste, ces choses existent depuis les débuts de l’éthique environnementale (le plaisir esthétique de la nature), jusqu’à l’écologie queer (la dimension sensuelle et libre d’une vie qui s’affranchit des binarités imposées par le régime hétéropatriarcal) et l’écologie décoloniale en passant par l’histoire anarchiste (et les expérimentations -souvent foireuses- autour de « l’amour libre ») : toutes ont cherché à décloisonner le plaisir de la cellule nucléaire,de la consommation qui s’inscrit dans un schéma de production capitaliste, du privé. En d’autres termes, la défense du vivant se fait certes,au nom du droit à la vie, mais aussi au nom du plaisir comme force créatrice, comme disposition à entrer-en écoute avec l’autre, notamment non humain.

Cela a été pas mal déserté sur à peu près tous les fronts militants de la gauche radicale, et forcément, la question du plaisir sexuel est aussi passée à la trappe. Par conséquent, on constate une inaction toute aussi radicale sur des sujets qui mériteraient des positionnements clairs, comme la décriminalisation du travail du sexe, entre autres.

Pour revenir à nos espaces de lutte, ils existent précisément parce qu’un autre monde est possible et que nous y croyons ; sans jouer les clichés de l’amour et la paix universelle (qui n’ont jamais été mon propos, d’ailleurs), le plaisir est politique parce que1/il touche et importe à tout le monde, 2/ il a été complètement récupéré par le capitalisme dont l’unique définition du plaisir est la consommation (ce qui nous laisse une marge de manœuvre si grande pour le réinventer !) et 3/ celleux qui en sont le plus privé.es sont plus à même de montrer combien il s’agit d’un enjeu vital. Faire du sexe, dans cette perspective, c’estpour moiune manière d’habiter complètement la dimension charnelle demon existence, ouverte à l’autre, de réaliser physiquementmon appartenance à un groupe de corps interdépendants fait d’échanges, de sécrétions, de bactéries, d’embrasser une dimension organique, animale, demoi-même. Faire du cul c’est me sentir traversée de cette force organique/smique qui est une immanence radicale, un plaisir et qui me fait sentir en vie, viscéralement, et jamais seule.

Eros n’est pas nécessairement lié à la sexualité ; c’est une force créatrice, il est d’ailleurs à l’origine de la création du monde dans les mythes antiques, et ce, de manière non sexuée, c’est important de le dire. Disons qu’eros me parle davantage que la Terre-mère et toute la narration filiale où nous devrions prendre soin de nos aîné.es (avec toute la culpabilité et la morale que cela comporte) ; le rapport érotique au vivant, comme l’a affirmé l’écosexualité, me place davantage en responsabilité : je considère la Terre non comme un tout mais comme un réseau d’individus pour qui je peux avoir du désir, un ensemble de relations humaines et non-humaines qui m’excitent, encore une fois, dans un sens qui n’est ni nécessairement sexué, ni sexuel.

Bref, c’est la multiplicité des dimensions de l’eros qui m’intéressent, et en particulier celle du corps. Ainsi, l’éropolitique n’a pas du tout vocation à promouvoir le sexe uniquement, mais un rapport charnel au vivant ; à ce que l’on mange, boit, aux eaux dans lesquelles on nage ou on se baigne, aux terres que l’on cultive, à la nourriture que l’on déguste, à la texture, au goût, aux odeurs, des éléments qui nous entourent et que notre éducation capitaliste nous dés-apprend. Je continue de défendre cette vision, parce qu’elle permet de créer un continuum entre l’érotisme humain et non-humain. Et c’est en ce sens que celleux d’entre nous qui affichons le plaisir comme une attitude quotidienne, ou qui le pratiquons dans le cadre de leur travail, avons des choses essentielles à apprendre, sur comment désirer, et comment se laisser toucher, comment laisser tomber nos barrières de protection individuelles quotidiennes que l’on est obligées d’activer ; bref, comment se montrer vulnérable, pour atteindre un plaisir authentique.

Et je crois vraiment que dans pas mal de luttes environnementales où les activistes défendent un territoire, un sol, une vision, iels se sentent viscéralement lié.es à lui. Le rapport éropolitique m’intéresse davantage car il nomme des usages spécifiques du corps dans les luttes, loin de l’anonymat, de l’isolement, du sacrifice même, et d’une mise au service au collectif qui deviennent parfois la norme. D’une certaine manière, beaucoup d’espaces militants ont consolidé la dualité corps/esprit en oubliant-ou relativisant-la place du plaisir, en le considérant contraire à l’idée même de lutte (qui doitêtre douloureuse). Pourtant, lorsque le quotidien d’un groupe est de se faire nasser par la police, de voir ses droits et son existence niées par le gouvernement, dans les médias, dans la rue, le plaisir n’est plus dispensable. Cette éropolitique me permet aussi d’aller à l’encontre d’une perception du corps foncièrement valide et validiste, où il faut toujours aller de l’avant peu importe les pertes (à cet égard les discours de certains collectifs/individus au moment où Serge était dans le coma après les attaques de Sainte Soline,par exemple,étaient terrifiants). L’éropolitique refuse de définir le militantisme par la capacité qu’un corps a de produire, de performer, et il refuse de valoriser l’épuisement comme idéal de lutte.

Enfin, dans les lieux collectifs, nous créons des histoires d’amour, de corps, et de cul ; ce ne sont pas des accidents ni des anecdotes légères, je choisis de les considérer comme un des terreaux fertiles de nos espaces communs. Cela permet, enfin, stratégiquement, de ramener dans la discussion des praticien.nes qui utilisent leurs corps quotidiennement dans une visée écologique : des sorcières aux danseuses (à ce titre, le travail d’Emma Bigé est édifiant [2]) en passant par les communautés queers comme les Radical Faeries [3]ou celles des terres lesbiennes [4] : toutes mettent les échanges corporels et le plaisir (vu comme fondamentalement interdépendant) au cœur de leur pratique écologique, à partir des marges (et c’est ce qui rend leurs discours et pratiques révolutionnaires). En effet, démarrer du plaisir en tant que valeur, ou source de valeurs, n’est pas une habitude dans les luttes politiques. En faire un moteur de lutte premier à partir des populations marginalisées s’apparente pour moi à un renversement complet, on ne se définit plus à partir de nos oppressions communes mais à partir des dispositifs éropolitiques que l’on met en œuvre pour y résister.

C’est un vrai risque, et contrairement à beaucoup d’articles ou d’essais politiques qui se situent sur des terrains similaires aux miens, je ne suis pas là pour annoncer un changement de paradigme, un basculement « ontologique », ou faire comme si ce que je proposais changeait le monde. L’éropolitique a des risques et des failles. Se refermer sur une conception uniquement éropolitique peut vite flirter avec le développement personnel, le soin à n’en plus finir, le retrait du monde dans une bulle de plaisir. Mais c’est à l’opposé de ce que je propose, parce que l’eros ici a non seulement un socle collectif, mais aussi un fondement fermement anticapitaliste, anticolonial, et plus qu’humain. Nous ne sommes pas là pour nous retirer, mais pour être bien présent.es en utilisant des outils éropolitiques : ce sont des danses spirales de Starhawk, les événements queers, les manifs écosexuelles.

Les conflits font partie de la vie militante, et les groupes implosent, oui. Mais honnêtement, sans tenir les un.es aux autres, sans se faire confiance, je crois que les groupes se délitent tout autant. Il n’y a pas de remède miracle ; évidemment, on peut (et il le faut, je crois) être indigné.e, avoir la nausée, en regardant ce qui se produit sur nous au quotidien ; mais pour militer, ce qui signifie, s’associer à des autres dans un but commun, à court ou long terme, il faut de la confiance. Et je ne peux pas faire confiance uniquement à partir de la similarité de nos idéologies.

Ça n’est certainement pas ma place de définir ce qui est souhaitable pour l’Église catholique, mais si, en ce qui concerne les deux autres exemples, la question sous-jacente est « est-ce que les enfants ou les personnes plus âgées peuvent bénéficier de l’éropolitique », je pense évidemment que la réponse est oui. Encore une fois, ma définition traverse les binarités de genre, d’âge ou d’espèce ; et du point de vue de l’analyse systémique, ce sont précisément ces groupes à qui on nie toute sexualité. Les personnes âgées n’existent tout simplement pas dans nos représentations érotiques, d’autant plus parce qu’elles ne correspondent pas aux normes capacitistes qui structurent le désir et la performance sexuelle. Tandis que les enfants sont encore bercés dans cette soi-disant innocence à protéger à tout prix, alors que les travaux sur l’inceste [5]nous montrent à quel point il est fondamental d’apprendre aux jeunes le consentement, et de leur transmettre une éducation à la sexualité.

Toute l’hostilité anti-queer qui déferle un peu partout dans le monde en ce moment invente de toute pièces une narration selon laquelle exposer les enfants aux réalités queer et trans serait les sexualiser. Cette attitude ne reconnaît pas combien l’hétérosexualité structure déjà profondément la vie des enfants bien avant la puberté, et surtout, que les agresseurs sont loin d’être queers. Dans l’hétérosexualité, le sexe est toujours lié au secret, à l’interdit, au caché, au sacré, ou à l’inverse comme une chose à performer, montrer, et en même temps protéger à tout prix, notamment par la possession du corps de l’autre. C’est ce qui donne lieu, sous le patriarcat, à tant de violences qui se déroulent toujours dans les angles morts. L’éropolitique vient d’une certaine manière fluidifer le sexe, l’élargir, le dédramatiser.

Je ne pense pas du tout que supprimer le sexe et la sexualité suppriment « les armes et les lieux de la reproduction de relation de pouvoir. » Déjà, que veut-on dire par « supprimer le sexe et la sexualité ? » Est-ce interdire d’avoir des relations sexuelles ? Les gens font du sexe et de la sexualité de mille autres manières. Au mieux, on peut faire dévier la force érotique, mais elle n’est pas supprimée. Les gens se branlent, fantasment, imaginent, projettent, rêvent, anticipent, se regardent, jouissent dans l’implicite, ou le « presque », constamment. Le sexe est probablement un des espaces les plus créatifs de l’imaginaire humain, donc il est impossible, et certainement pas souhaitable, de l’anéantir.

Les rapports de domination de genre s’exercent bien ailleurs que dans le sexe génital ; enfin, considérer qu’il faille le supprimer parce qu’il est un espace propice à la violence n’est pas du tout une position que je partage. Elle fait très écho à la position des abolitionnistes dans le « débat » sur le TDS. Détourner les yeux, supprimer, censurer, sont des actes qui ne permettent pas à mon sens, de faire en sorte que les minorités de genre qui y subissent des violences puissent reprendre le pouvoir sur leur histoire. Est-ce qu’on est réellement en train de nous proposer l’abstinence comme solution au viol ? Je suis, dans la lignée de Despentes et toutes les salopes féministes, de celles qui y vont à leurs risques et périls. Parce que ça vaut le coup de prendre mon pied et que mon plaisir n’est pas superflu ; il n’est certainement pas un outil mis à disposition pour « punir » les dominants et dont je peux me départir ; ce serait leur rendre un grand service que de considérer que je leur dois cette éducation au prix de mon plaisir.

Mais évidemment, dans l’exemple que vous donnez, on est loin d’un groupe anarcha-féministe d’un petit squat français. La composante militaire, le contexte kurde, ne me permettent pas de dire qu’elles ont tort de baser leur militantisme sur l’idée de renoncement. J’affirme juste que ce n’est pas la mienne.

Si des personnes consentent à mettre le sexe de côté pour militer, c’est leur choix. Mais mon constat, c’est que considérer les relations romantiques, amoureuses ou sexuelles comme un à-côté de la lutte renforce précisément les relations de pouvoir : les individus se retrouvent isolés lorsque des drames arrivent, la honte et le tabou reviennent censurer les relations. Les discours sur les émotions, affects et désirs liés au plaisir sont absents (là-dessus, la condition des hommes cis-hétéros est plus qu’inquiétante), et donc, les violences, la détresse émotionnelle et la fragilité est accrue. Ce n’est pas ce genre d’espaces militants que je souhaite créer : j’ai renoncé à beaucoup de choses toute ma vie, comme les générations dont je suis issue. Aujourd’hui mon écologie n’est pas celle du renoncement, mais de l’excitation, d’une fascination pour la vie sous toutes ses formes, et cela implique le déviant, le pervers,le monstrueux. Je ne compte pas abandonner cela par choix féministe, mais plutôt essayer de composer avec, et de l’intérieur, pour comprendre quel type de rapport au monde surgit.

Ma définition de l’écologie est liée à la réinvention d’un espace domestique, et j’utilise ce mot à dessein, celui de foyer(en étant fidèle à l’étymologie première), et d’une famille dont la parenté ne s’appuie ni sur la biologie, ni sur l’appartenance à l’espèce humaine. Je définis l’écologie comme toutes les façons de promouvoir la vie au sein d’un foyer commun, et donc, vous pouvez comprendre que l’éropolitique et le plaisir jouent un rôle fondamental. Survivre, oui, mais vivre également, en se rendant capable d’écoute du bruissement des relations humaines et autres-qu’humaines. L’écologie c’est donc la création d’un foyer commun par la construction de relations au sein d’une communauté afin de résister (ce que j’entends par survivre) mais également, inventer des modes de vie soutenables et libres pour toustes.

Aussi intéressante soit ma pensée, je n’ai pas inventé l’écologie sociale. Il faut revenir aux textes de Bookchin, de Gorz, d’Ellul ou d’Illich pour répondre à cette question. Et avec eux, les écoféministes, et l’écologie décoloniale, l’écologie queer, sont sorties depuis très longtemps de cette définition scientifique de l’écologie qui finalement renforçait une vision de l’espèce humaine extérieure à « la nature » et le dualisme même qu’elle cherchait à abolir. Les milieux autonomes, les zads, les luttes écolos de terrain(de quartier ou en ruralité)en France sont héritières de ces traditions de pensées anarchistes, féministes, et décoloniales. Je ne pense pas qu’il y ait besoin de faire des ponts puisque notre épanouissement et notre existence en tant qu’espèce humaine s’inscrivent précisément dans l’évolution biologique globale, les deux étant inextricablement liés.

Penser l’écologie comme une simple protection de la biodiversité coupée de la vie sociale, sans remettre en question nos propres systèmes de domination (Bookchin encore), est une vision tout à fait obsolète, et c’est pour cela que l’on constate que tant de mouvements sociaux s’emparent de la thématique écologiste aujourd’hui. Je ne pense donc pas que ma définition soit large (au sens de floue) mais qu’au contraire elle permet de prendre en compte une multiplicité de rapports. Cette définition est finalement bien plus précise, et nous permet de nous sentir engagé.es et responsables à différents endroits en même temps, en cultivant notre propre multiplicité, et capacité à nous rendre sensibles à différentes voix.

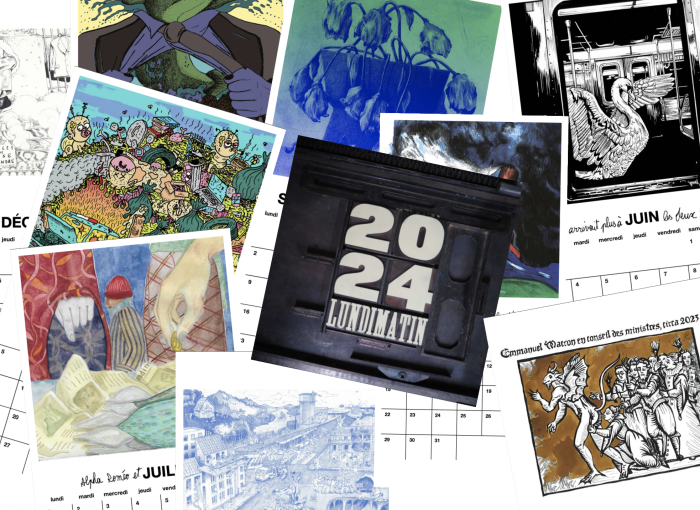

Vous détestez le lundi matin mais vous adorez lundimatin ? Vous nous lisez chaque semaine ou de temps en temps mais vous trouvez que sans nous, la vie serait un long dimanche ? Soutenez-nous en participant à notre campagne de dons par ici.